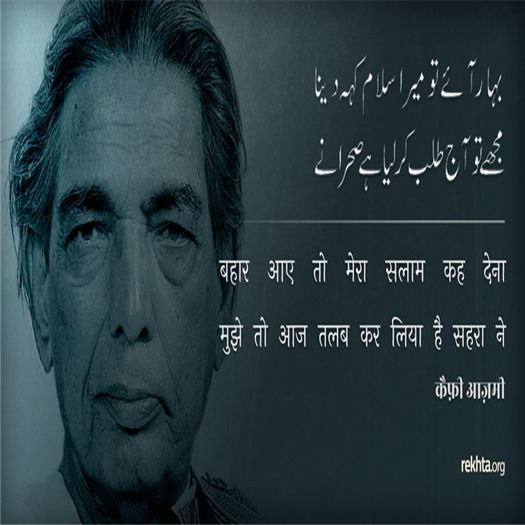

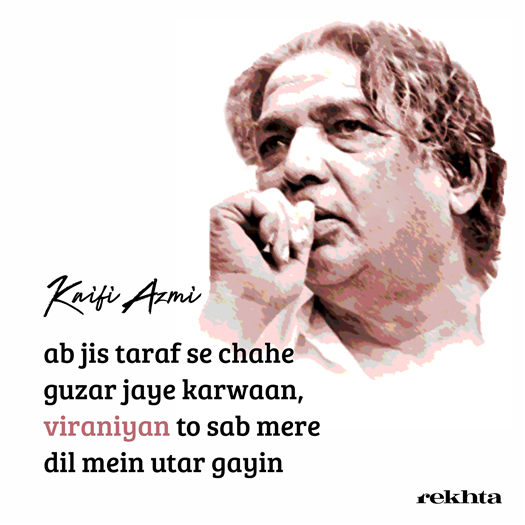

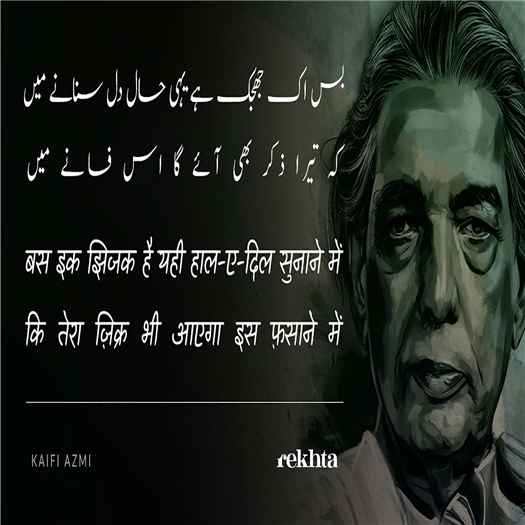

कैफ़ी आज़मी

पुस्तकें 37

चित्र शायरी 16

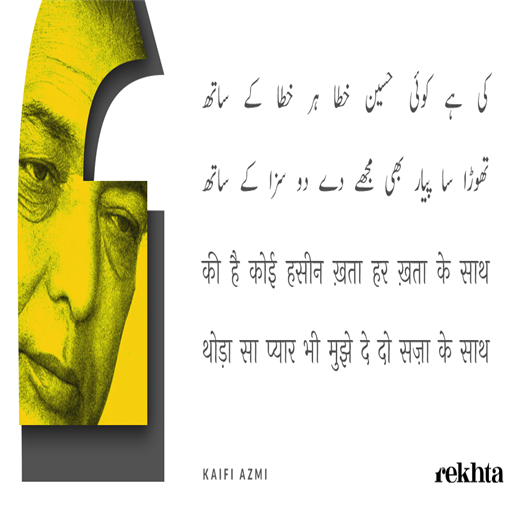

रूह बेचैन है इक दिल की अज़िय्यत क्या है दिल ही शोला है तो ये सोज़-ए-मोहब्बत क्या है वो मुझे भूल गई इस की शिकायत क्या है रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा वो कहाँ और कहाँ काहिश-ए-ग़म, सोज़िश-ए-जाँ उस की रंगीन नज़र और नुक़ूश-ए-हिरमाँ उस का एहसास-ए-लतीफ़ और शिकस्त-ए-अरमाँ त'अना-ज़न एक ज़माना नज़र आया होगा झुक गई होगी जवाँ-साल उमंगों की जबीं मिट गई होगी ललक, डूब गया होगा यक़ीं छा गया होगा धुआँ, घूम गई होगी ज़मीं अपने पहले ही घरौंदे को जो ढाया होगा दिल ने ऐसे भी कुछ अफ़्साने सुनाए होंगे अश्क आँखों ने पिए और न बहाए होंगे बंद कमरे में जो ख़त मेरे जलाए होंगे एक इक हर्फ़ जबीं पर उभर आया होगा उस ने घबरा के नज़र लाख बचाई होगी मिट के इक नक़्श ने सौ शक्ल दिखाई होगी मेज़ से जब मिरी तस्वीर हटाई होगी हर तरफ़ मुझ को तड़पता हुआ पाया होगा बे-महल छेड़ पे जज़्बात उबल आए होंगे ग़म पशेमान-ए-तबस्सुम में ढल आए होंगे नाम पर मेरे जब आँसू निकल आए होंगे सर न काँधे से सहेली के उठाया होगा ज़ुल्फ़ ज़िद कर के किसी ने जो हटाई होगी रूठे जल्वों पे ख़िज़ाँ और भी छाई होगी बर्क़ अश़्वों ने कई दिन न गिराई होगी रंग चेहरे पे कई रोज़ न आया होगा

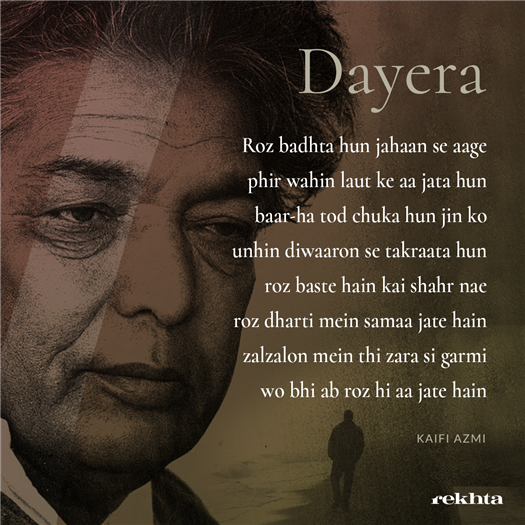

रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ बार-हा तोड़ चुका हूँ जिन को उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ रोज़ बसते हैं कई शहर नए रोज़ धरती में समा जाते हैं ज़लज़लों में थी ज़रा सी गर्मी वो भी अब रोज़ ही आ जाते हैं जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत न कहीं धूप न साया न सराब कितने अरमान हैं किस सहरा में कौन रखता है मज़ारों का हिसाब नब्ज़ बुझती भी भड़कती भी है दिल का मामूल है घबराना भी रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा एक आदत है जिए जाना भी क़ौस इक रंग की होती है तुलू एक ही चाल भी पैमाने की गोशे गोशे में खड़ी है मस्जिद शक्ल क्या हो गई मय-ख़ाने की कोई कहता था समुंदर हूँ मैं और मिरी जेब में क़तरा भी नहीं ख़ैरियत अपनी लिखा करता हूँ अब तो तक़दीर में ख़तरा भी नहीं अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ कभी क़ुरआँ कभी गीता की तरह चंद रेखाओं में सीमाओं में ज़िंदगी क़ैद है सीता की तरह राम कब लौटेंगे मालूम नहीं काश रावण ही कोई आ जाता

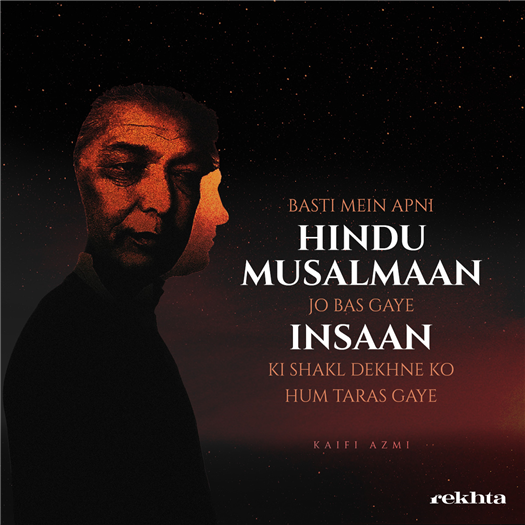

अपनी नज़र में भी तो वो अपना नहीं रहा चेहरे पे आदमी के है चेहरा चढ़ा हुआ मंज़र था आँख भी थी तमन्ना-ए-दीद भी लेकिन किसी ने दीद पे पहरा बिठा दिया ऐसा करें कि सारा समुंदर उछल पड़े कब तक यूँ सत्ह-ए-आब पे देखेंगे बुलबुला बरसों से इक मकान में रहते हैं साथ साथ लेकिन हमारे बीच ज़मानों का फ़ासला मजमा' था डुगडुगी थी मदारी भी था मगर हैरत है फिर भी कोई तमाशा नहीं हुआ आँखें बुझी बुझी सी हैं बाज़ू थके थके ऐसे में कोई तीर चलाने का फ़ाएदा वो बे-कसी कि आँख खुली थी मिरी मगर ज़ौक़-ए-नज़र पे जब्र ने पहरा बिठा दिया